旧関山宝蔵院庭園

きゅうせきやまほうぞういんていえん

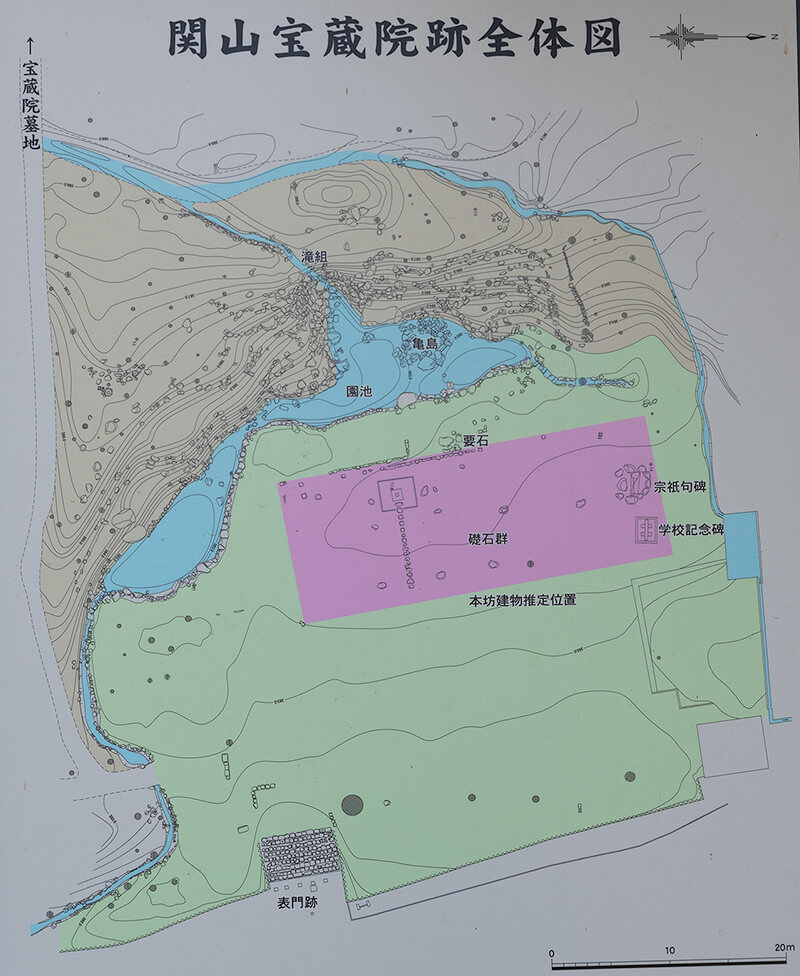

江戸時代に将軍家の庇護を受け、神社を守る名目で宝蔵院が造られた。明治元年(1868)に神仏分離政策によって廃寺。庭園は室町時代の連歌師・宗祇(そうぎ)が、1478年に本地で連歌会を開いた際、庭園を賛美したと伝えられることより室町時代に作られた庭園と推測。取材後の2018年11月には庭園には水が張られるようになった。

国指定名勝の庭園でも、かなりマイナーな部類に入ると思われる「旧関山宝蔵院庭園」に訪れてみた。誰もいないだろうと思ったが、連休ということもあり2組ほど観光客がいた。まずは、滝石組みを撮影。

雲で見えないが、雲の奥には妙高山がある。滝石組みの借景に妙高山というロケーションで、妙高山は須弥山の別名をもつために、石組の奥に須弥山があるということになる。なぜ妙高山が須弥山と呼ばれたかは諸説あり、「須弥山」という言葉が、意訳によって「妙高山」と呼ばれていたことや、妙高山の威厳に満ちた秀麗な山容が、世界の中心にそびえ立つという須弥山のイメージにふさわしく、山岳信仰の対象として崇められてきたことなどがある。

滝石組みの上部に上ってみる。滝口が分かりやすいように、写真に赤色の▲マークを記した。

実はかなり傾斜のついた滝口であり、高さは5m。2015年から庭園復元作業が行われ、2016年には「滝石組み」の復元工事が終わり一般公開。復元工事は現在も続いている。

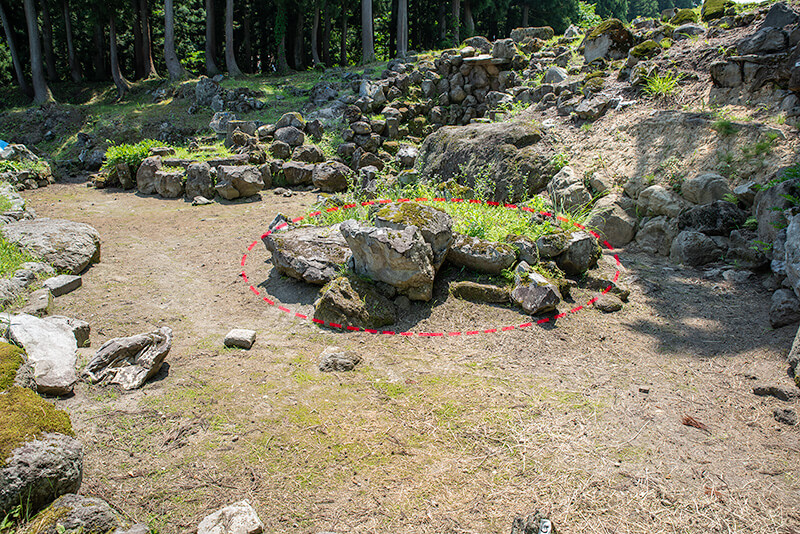

池泉跡には亀島が再現されている。上からみると亀の形になっていることがわかる。(亀島を赤線で囲んであります)

妙高市のサイトに掲載されている妙高山と旧関山宝蔵院庭園の競演。実に見事であり、このような天候に再度訪れたい。

| ○ | 高さ5mの滝石組みは圧巻。借景に妙高山が見えている日に改めて訪れたいと思った。 |

| × | 国指定名勝だが、一般受けしない庭園マニア向けである。池泉に水が張られ、滝が流れている姿を見てみたい。(取材後の2018年11月には庭園には水が張られるようになった。) |